На южном крыле советско-германского фронта в начале 1945 г. обстановка определялась победами Советских Вооруженных Сил. Под их ударами фашистская Германия потеряла своих союзников — Румынию и Болгарию.

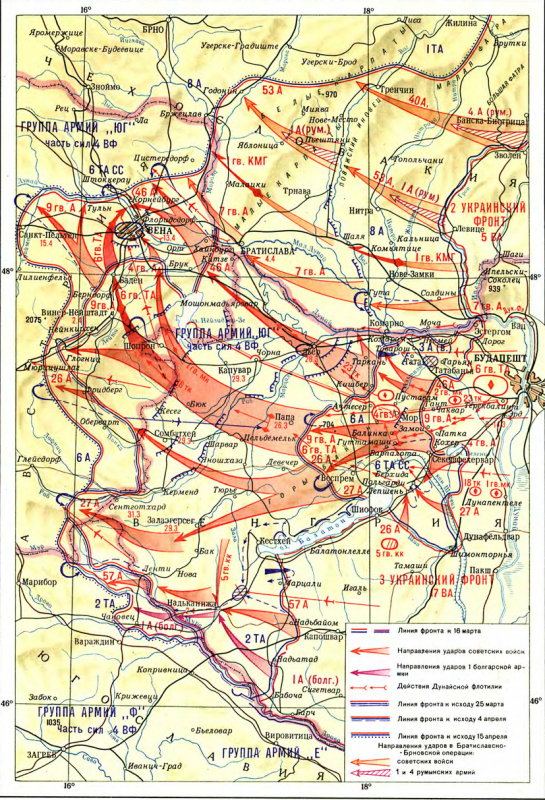

На территории Венгрии и Чехословакии войска 4, 2 и 3-го Украинских фронтов и находившиеся в их оперативном подчинении чехословацкие, румынские и болгарские соединения вели наступление с целью разгрома противостоявших группировок противника. Народно-освободительная армия Югославии, действуя на фронте между рекой Драва и Адриатическим морем, завершала изгнание врага со своей земли.

Развернувшиеся в этих странах революционные процессы протекали в каждой по-своему, в конкретных условиях действовавшего соотношения классовых и политических сил.

В Румынии борьба за укрепление народной власти продолжалась и после восстания 23 августа 1944 г. Новое правительство, сформированное после восстания, состояло в основном из представителей реакционных военных кругов и так называемых исторических партий (национал-либеральной и иационал-царанистской), стремившихся помешать нарастанию революционной борьбы народных масс. В стране еще сохранялась монархия. Главной движущей силой в борьбе против реакции выступал рабочий класс в союзе с крестьянством, полупролетарскими слоями населения и прогрессивной интеллигенцией. В ней участвовала и часть буржуазии, которая стремилась уничтожить фашизм и ликвидировать всевластие крупных монополий, но сохранить капиталистический строй в стране. Все эти силы были объединены в широкий Национально-демократический фронт (НДФ), программа которого содержала требования создания демократического правительства, осуществления аграрной реформы, проведения политики дружбы с Советским Союзом.

Входившая в Национально-демократический фронт Коммунистическая партия Румынии возглавила революционную борьбу демократии против реакции. К началу 1945 г. демократические силы преобладали уже в подавляющей части местных органов. Попытки реакции развязать гражданскую войну были сорваны. Революционная борьба народных масс Румынии, направляемых и вдохновляемых Коммунистической партией Румынии, продолжавшаяся в первые месяцы 1945 г., завершилась победой рабочего класса и крестьянства.

В Болгарии, где произошла социалистическая революция, власть находилась в руках рабочих и трудового крестьянства, народной интеллигенции, сплоченных под руководством Болгарской коммунистической партии в Отечественный фронт. Правительство Отечественного фронта проводило политику искоренения остатков фашизма внутри страны, осуществляло социально-экономические преобразования, обеспечивало выполнение обязательств об участии в войне против гитлеровской Германии.

Какова же была обстановка на южном крыле советско-германского фронта в странах, которые еще не были полностью освобождены от гитлеровских оккупантов?

В Венгрии, к востоку от Дуная, где власть перешла в руки Временного национального правительства, развивалась народно-демократическая революция. Главной ее целью было распространить народно-демократическую власть на всю страну по мере ее освобождения от немецко-фашистских войск и осуществить аграрную реформу. По инициативе венгерских коммунистов восстанавливалась экономическая жизнь. Большую помощь в налаживании работы многих предприятий оказывали воины Советской Армии. В Венгрию возвратились члены заграничного бюро компартии. Был создан Центральный Комитет, который возглавил руководство партийными организациями на освобожденной территории страны, установлена связь с членами ЦК компартии, находившегося в оккупированном гитлеровцами Будапеште Задачи по расширению и активизации освободительной борьбы и завершению победы народно-демократической революции достигались путем укрепления и развития Венгерского национального фронта независимости.

Территория западной части Венгрии, на которой продолжали хозяйничать германские и венгерские фашисты, под ударами Советской Армии с каждым днем все более сокращалась.

Венгерские фашисты, выслуживаясь перед гитлеровцами, продолжали усиливать террор, а также грабеж народного достояния с целью отправки его в Германию. Ф. Салаши пообещал Гитлеру «поставить венгерскую армию до последнего человека» на службу рейху. С этой целью он пытался проводить тотальные мобилизации. Все население в возрасте от 12 до 70 лет объявлялось мобилизованным в армию или на принудительные работы.

Однако, не надеясь собственными силами удержаться у власти, а тем более возвратить занятые Советской Армией районы, представители салашистского правительства в конце декабря 1944 г. отправились на поклон к Гитлеру с просьбой увеличить количество немецких войск на территории Венгрии. Фюрер пообещал послать в Венгрию еще два-три армейских корпуса и оттуда начать «основное наступление против русских». Нилашисты заручились также обещанием предоставить им в случае необходимости «убежище» в Германии.

Успехи советских войск в Венгрии привели к ослаблению позиций реакционных сил в стране. В той ее части, где еще сохранялся фашистский режим, венгерские патриоты усилили борьбу против нилашистского господства, оказывая помощь и поддержку Советской Армии, ибо в ней видели освободительницу от ненавистной власти.

Политорганы советских войск и венгерские антифашисты с помощью громкоговорителей, установленных на переднем крае, и листовок, забрасываемых в расположение вражеских войск, разъясняли обманутым солдатам и офицерам реакционную сущность политики венгерского фашистского правительства. В результате случаи перехода венгерскими солдатами линии фронта и сдачи их в плен советским войскам участились.

Внутриполитическое положение в Австрии характеризовалось тем, что, захватив ее, фашистская Германия и выступавшая заодно с ней австрийская буржуазия заставили народ страны в ущерб его национальным интересам работать на Германию и участвовать в войне против СССР и других государств антифашистской коалиции. На территории Австрии для нужд гитлеровской военной машины работало около 600 предприятий. В промышленности широко использовался принудительный труд сотен тысяч военнопленных и иностранных рабочих, насильственно угнанных фашистами из оккупированных стран. Австрийские патриоты, не желавшие подчиняться «новому порядку», подвергались репрессиям со стороны гитлеровцев. Многие коммунисты были убиты, брошены в тюрьмы и заключены в концлагеря. Однако случаи саботажа на производстве не прекращались, особенно на тех предприятиях, где было занято большое количество рабочих из числа угнанных в Германию советских, югославских, польских и других граждан, боровшихся совместно с австрийскими патриотами.

Коммунистическая партия Австрии была единственной партией, которая высоко подняла знамя борьбы за восстановление свободы и независимости страны. Однако прогрессивные силы были слишком слабы, чтобы широко развернуть движение Сопротивления, оно носило ограниченный характер. В этих условиях возможность восстановления государственности австрийские патриоты связывали с освобождением страны армиями антигитлеровской коалиции. Правительства СССР, США и Англии еще в 1943 г. на Московской конференции заявили, что они «рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938 года, как несуществующее и недействительное». Вместе с тем в декларации было обращено внимание Австрии на то, «что она несет ответственность, которой не может избежать, за участие в войне на стороне гитлеровской Германии и что при окончательном урегулировании неизбежно будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения».

Приближалось время полного изгнания гитлеровских оккупантов из Чехословакии. Несмотря на свирепствовавший террор, в стране ширилась освободительная борьба, возглавляемая коммунистической партией. Она особенно усилилась с началом вступления в Чехословакию Советской Армии. Под знамя национально-демократической революции вставали тысячи и тысячи новых борцов. Пламя партизанской борьбы, разгоревшееся в Словакии, теперь охватило Моравию и Чехию. «Мы уверены, что 1945 год будет годом нашего освобождения от немецко-фашистского варварства, которое принесет нам так страстно ожидаемая наша освободительница — Красная Армия», — писали в новогодней телеграмме на имя советского Верховного Главнокомандующего чехословацкие патриоты, боровшиеся в тылу немецко-фашистских войск в Словакии.

В декабре 1944 г. в Праге было создано новое нелегальное центральное руководство Коммунистической партии Чехословакии. Первое время оно работало главным образом в столице, где действовала крупная партийная организация. Но вскоре его влияние стало быстро распространяться на всю Чехию. В начале 1945 г. партийное руководство развернуло широкую идейно-политическую и организационную работу и в Моравии. Снова начали издаваться «Руде право», моравская «Ровность» и другие газечы и журналы, сыгравшие большую роль в объединении и мобилизации партийных организаций. Уже в первом номере «Руде право» был опубликован важный программный документ компартии, известный как Январская резолюция. «Невозможно, — говорилось в нем, — чтобы наш народ пассивно ждал своего освобождения Красной Армией. Это легло бы несмываемым пятном на его честь... Для коммунистов не существует более важной задачи, более актуального вопроса, чем изгнание немецких оккупантов». Этот документ стал определяющим в мобилизации масс на борьбу с врагом. Коммунистическая партия усилила работу по укреплению существовавших партизанских отрядов и соединений, а также созданию новых. Зимой 1945 г. организовывались подпольные национальные комитеты.

Наряду с освободительной борьбой чехословацкие коммунисты разрабатывали программу послевоенного государственного и политического устройства страны. В Январской резолюции будущее освобожденной Чехословакии определялось следующим образом: «Это будет республика трудящихся всех ее национальностей... республика, в которой с самого начала вся власть перейдет к национальным комитетам, избираемым народом». На рубеже 1944—1945 гг. шел процесс оформления единого центра профсоюзного движения, сыгравшего в ходе национально-демократической революции видную роль в объединении рабочего класса.

Обеспокоенная падением своей репутации и стремясь оправдаться в глазах народа, буржуазия активизировала деятельность своих групп Сопротивления. Целью этих усилий было стремление представить себя как «патриотическую силу» и спасти таким образом пошатнувшиеся позиции в надежде, что после спада революционной волны ей удастся восстановить и упрочить свое классовое господство.

Лондонское чехословацкое эмигрантское правительство организовывало из бывших военнослужащих вооруженные отряды и забрасывало их на еще оккупированную территорию Чехословакии с целью оттеснить коммунистов и возглавить национально-освободительную борьбу. На освобожденной части страны предпринимались попытки создать вооруженные силы, которые в будущем стали бы опорой в борьбе за полное восстановление власти буржуазии. В то же время эмигрантское правительство всячески препятствовало вступлению добровольцев и мобилизованных в 1-й чехословацкий армейский корпус. Однако все эти попытки низвести корпус до положения слабого соединения провалились. Под командованием генерала Л. Свободы он продолжал успешно действовать в составе войск 4-го Украинского фронта. Активное участие корпуса в вооруженной борьбе против общего врага — немецкого фашизма являлось известным стимулом для усиления национально-освободительной борьбы народов Чехословакии.

После освобождения 20 января 1945 г. города Кошице Словацкий национальный совет возобновил здесь деятельность как высший орган государственной власти. Повсеместно складывавшиеся национальные комитеты действовали уже не только как органы национально-освободительной борьбы, но и как революционные органы новой, народной государственности.

Таким образом, антифашистская национально-демократическая революция привела к установлению в освобожденной части Чехословакии народно-демократической власти. Чехословацкая республика возрождалась как государство двух братских народов — чехов и словаков.

Благоприятная обстановка сложилась в Югославии. Победы Советской Армии на советско-германском фронте и югославских войск на своей территории, а также успешное завершение Белградской операции создали условия для полного освобождения страны от немецко-фашистских оккупантов.

На освобожденной территории Югославии продолжался процесс образования демократического федеративного государства. Под руководством коммунистической партии объединялись революционные массы трудящихся, закреплялось новое соотношение политических сил, сложившееся в ходе народно-освободительной войны. Попытки разгромленных, ио притаившихся врагов разжечь национальную вражду терпели провал. В условиях коренных революционных преобразований крепло братское содружество народов Югославии.

Национальный комитет освобождения Югославии и Президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии проводили большую работу по созданию народно-освободительных комитетов на местах. Новая власть на освобожденной территории приобретала черты диктатуры пролетариата, основанной на широком союзе всех антифашистских и демократических сил. Делались первые шаги, направленные на восстановление промышленности и сельского хозяйства. Национализировалась собственность оккупантов и их пособников, ликвидировались профашистские организации, отменялись законодательные акты, принятые оккупационными властями. Органы народной власти провели целый ряд мероприятий по улучшению благосостояния трудящихся. Они налаживали работу школ, медицинских учреждений, осуществляли задачу ликвидации неграмотности среди населения. Возрождалась культурная жизнь, активизировалась деятельность государственных и общественных организаций. В связи с возникшими трудностями по обеспечению продуктами Белграда и других городов правительство СССР отправило в начале декабря 1944 г. в Югославию 53 тыс. тонн зерна, муки, гороха и кукурузы.

Таким образом, в ходе народно-освободительной войны развивалась социалистическая революция. Под руководством компартии, возглавляемой И.Броз Тито, креп союз рабочего класса и крестьянства, явившийся основной базой для социального освобождения народов Югославии.

Вооруженная борьба югославских народов велась выросшей и окрепшей в боях Народно-освободительной армией. Часть ее сил продолжала действовать в тылу врага, нанося совместно с партизанами удары по его коммуникациям и опорным пунктам. В Югославии сражались более 6 тыс. советских граждан.

В целом внутриполитическая обстановка в Югославии в связи с приближением победы над гитлеровской Германией была благоприятной для успешных действий Народно-освободительной армии, выполнявшей задачу завершения освобождения страны. Для окончательного разгрома оккупантов были мобилизованы все возможные ресурсы.

Победы советских войск на юге оказали решающее влияние и на обстановку в Албании. Они позволили Народно-освободительной армии Албании завершить еще в ноябре 1944 г. освобождение страны. Успешное окончание национально-освободительной борьбы албанского народа открыло перед страной новые перспективы. Сформированное Временное демократическое правительство являлось органом революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства, где руководящей силой выступала Коммунистическая партия. В основу практической деятельности правительства была положена программа Демократического фронта Албании.

В стране осуществлялись мероприятия по восстановлению экономики и закреплению завоеваний народа, достигнутых в ходе народно-демократической революции. Важнейшими из них были: учреждение контроля над всеми промышленными предприятиями и акционерными обществами, принадлежавшими албанской буржуазии; конфискация собственности всех политических эмигрантов — врагов народа; конфискация собственности Италии и Германии.

Таким образом, несмотря на различные условия и особенности обстановки в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, решающее влияние на их положение по-прежнему оказывали успехи Советских Вооруженных Сил. В Венгрии и Чехословакии наряду с задачей изгнания немецких оккупантов решался вопрос о власти. Становление народной власти проходило в ожесточенной классовой борьбе, в напряженном политическом противоборстве революционных масс с силами реакции. Советский Союз, выполняя свой интернациональный долг, оказывал всестороннюю помощь трудящимся этих стран. Поддержка Советского Союза содействовала росту боеспособности партизанских отрядов, расширению движения Сопротивления, созданию народно-освободительных армий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Стратегическая обстановка на южном крыле советско-германского фронта характеризовалась следующими чертами. В Чехословакии, как и на других участках фронта, немецко-фашистское руководство в 1945 г. планировало оборону и лишь в Венгрии предусматривало наступление с целью деблокирования окруженной в Будапеште группировки и удержания за собой западной части страны. По замыслу гитлеровцев, Венгрия должна была играть роль предполья в общей системе обороны Австрии и Южной Германии. Было ясно, что в случае выхода советских войск к Вене они создадут угрозу флангу и тылу немецко-фашистских армий, оборонявшихся в Чехословакии и Югославии. Такой поворот событий мог привести к крушению всего южного участка стратегического фронта Германии. Решение начать активные действия в Венгрии объяснялось еще и тем, что на ее территории имелись небольшие нефтяные месторождения, значение которых для экономики Германии, по мнению гитлеровского руководства, было чрезвычайно велико. «Теперь, после выхода из строя большинства наших заводов горюче-смазочных материалов, — писал впоследствии гитлеровский генерал Г. Гудериан, — командование располагало лишь нефтяными месторождениями в Цистерсдорфе (Австрия. — Ред.) и районе озера Балатон». Во время войны среднегодовая добыча нефти в Венгрии составляла около 680 тыс. тонн. Территория западной части Венгрии прикрывала подступы к Венскому промышленному району, где находились многочисленные заводы, выпускавшие военную продукцию. Чтобы не допустить в этот район советские войска, немецко-фашистское командование планировало создание в Австрии и на подступах к Южной Германии оборонительной линии, носившей условное название «Альпийская крепость».

Советское командование располагало данными о намерении немецкого руководства продолжать активную борьбу на юге. Знали об этом и союзники. Английского премьер-министра больше всего беспокоило, как бы Советская Армия не пришла в Австрию раньше американо-английских войск. Эти и другие важные факторы учитывало советское Верховное Главнокомандование при оценке военно-политической обстановки на юге.

Ход боевых действий, развернувшихся в первых числах января, как и предполагалось, показал, что первоочередной задачей группы армий «Юг» являлось деблокирование окруженной в Будапеште группировки. В результате этой операции немецко-фашистское командование надеялось стабилизировать фронт по Дунаю и высвободить войска для использования их на берлинском направлении. С этой целью в Венгрии сосредоточивались войска, снятые с других участков советско-германского фронта. С конца октября и до середины декабря 1944 г. из группы армий «Центр» сюда был переброшен ряд частей и соединений, а в период с 5 по 9 января 1945 г. из резерва группы армий «Юг» прибыли еще танковый корпус СС в составе двух танковых дивизий, а также одна пехотная дивизия, из резерва группы армий «Центр» — танковая дивизия и кавалерийская бригада.

Несмотря на понесенные потери, сопротивление немецко-фашистских войск по мере приближения фронта к границам Германии становилось все более ожесточенным. Гитлеровской пропаганде удавалось поддерживать в армии надежду на поворот войны в ближайшем будущем в пользу рейха, а военному командованию добиться того, что большинство соединений дралось с отчаянием обреченных. Что касается венгерских частей, то их, как правило, располагали вперемежку с немецкими, надеясь таким образом повысить их устойчивость в бою.

Соединения 4, 2 и 3-го Украинских фронтов были не полностью укомплектованы личным составом и боевой техникой. Кроме того, ощущалась усталость войск, существовала большая растянутость путей подвоза и эвакуации. Особенность положения 3-го Украинского фронта заключалась в том, что он, находясь на южном крыле советско-германского фронта, решая свои задачи, одновременно обеспечивал с юга группировку советских войск, действовавших севернее Дуная, и взаимодействовал с Народно-освободительной армией Югославии.

Пребывание Советской Армии на территориях европейских стран ставило перед руководством войск новые задачи. В связи с этим еще больше повысились требования ко всей партийно-политической работе. Военные советы и политорганы 4, 2, 3-го Украинских фронтов и входивших в их состав армий в своей деятельности исходили из указаний Политбюро ЦК партии, которые были даны на совещании в Москве в мае 1944 г., и требований директивы Главного политического управления Советской Армии от 19 июля того же года.

Среди населения проводилась политическая работа: печатались и распространялись брошюры, плакаты, листовки, издавались газеты. Например, политическое управление 2-го Украинского фронта издавало ежедневную газету на венгерском языке — «Мадяр уйшаг». На митингах и собраниях выступали специально подготовленные к встрече с местным населением советские воины-пропагандисты, которые обстоятельно рассказывали о целях вступления Советской Армии в страну, о жизни в Советском Союзе, демонстрировались советские кинофильмы, выступали фронтовые ансамбли песни и танца.

Военные советы уделяли большое внимание контролю за работой военных комендатур, от деятельности которых во многом зависело налаживание взаимоотношений с жителями городов и сел.

В основе проводившейся партийно-политической работы в войсках лежало требование Главного политического управления Советской Армии: «Перестроить содержание партийно-политической и всей воспитательной работы применительно к новой обстановке, в которой находятся войска фронта».

От политических органов и всего партийно-политического аппарата требовались напряженная работа ивысокая личная ответственность за порученное дело. Эти требования не были новыми, но в условиях завершающего этапа войны и действий советских войск на территории европейских государств они приобретали особое значение и были направлены в первую очередь на усиление и повышение действенности работы по интернациональному воспитанию советских воинов. Беседы с бойцами, политинформации, партийные собрания и активы, семинары, фронтовая печать, кино — все было подчинено этой задаче.

В результате активной, целеустремленной и непрерывной партийно- политической работы воины 4, 2, 3-го Украинских фронтов хорошо понимали цели вступления Советской Армии на территорию европейских стран. Они были преисполнены решимости разгромить противника и до конца выполнить великую освободительную миссию в отношении народов стран Центральной и Юго-Восточной Европы — помочь им обрести свободу и независимость. Сознание своего интернационального долга являлось мощным стимулом высокого наступательного порыва солдат и офицеров Советской Армии.

В соответствии с общим планом Ставки Верховного Главнокомандования замысел военных действий советских войск на юге заключался в следующем: войска 4-го Украинского фронта должны были очистить от врага северные и центральные районы Чехословакии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов имели задачу освободить западную часть Венгрии, южные районы Чехословакии, занять Вену и выйти на подступы к Южной Германии. Разгром крупной группировки противника и успешное продвижение советских войск на юге лишали фашистскую Германию важных районов добычи угля, нефти, железной руды, что вместе с потерей других промышленных и сельскохозяйственных районов означало значительный подрыв экономического и военного потенциалов врага. Кроме того, советское командование надеялось, что противник перебросит на юг часть войск с центрального направления, где намечался решающий удар на Берлин. В Венгрии активные боевые действия готовились предпринять обе противоборствовавшие стороны, что обусловило развертывание здесь упорных и кровопролитных боев.

Советские войска превосходили противника по количеству и качеству боевой техники, по уровню боевого мастерства личного состава и его морально-политическому состоянию.