После Белградской операции Народно-освободительная армия Югославии продолжала вести боевые действия против гитлеровских оккупантов. К началу 1945 г. она освободила большую часть страны. Однако в руках противника оставались часть Боснии, Хорватия и Словения. Условия, в которых должны были протекать последующие боевые действия, складывались благоприятно для Югославии.

Впервые в ходе борьбы с гитлеровцами югославская армия получила прочный тыл, материальная база которого в полной мере использовалась для нужд фронта. Под руководством коммунистической партии в освобожденных областях страны шла напряженная работа по укомплектованию частей и соединений личным составом и вооружением, восстанавливались железные и шоссейные дороги, предприятия, рудники, а также больницы и госпитали.

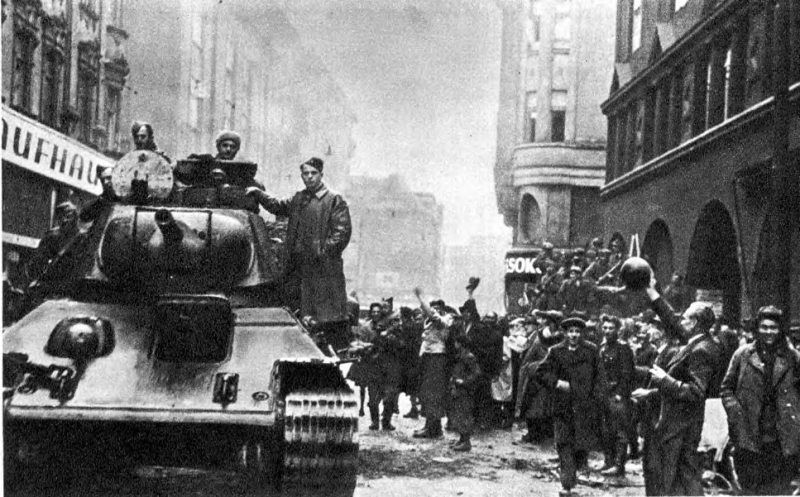

Значительно возросла и помощь СССР Югославии. По соглашению с Национальным комитетом освобождения Югославии (НКОЮ) Советский Союз в конце 1944 — начале 1945г. передал оснащение и вооружение для 12 пехотных и 2 авиационных дивизий. Эти средства использовались для перевооружения частей Народно-освободительной армии Югославии. Советскими танками Т-34 была укомплектована югославская танковая бригада, сформированная из воинов югославской армии, обученных советскими специалистами. Уже в апреле бригада вступила в бой с врагом. Советские офицеры, находившиеся в югославских частях и соединениях в качестве советников, передавали своим братьям по оружию боевой опыт, накопленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В феврале в авиационной группе генерала А, Н. Витрука, переданной по указанию правительства СССР в распоряжение югославского командования, обучались 288 югославских летчиков и 3451 человек технического состава.

В ходе подготовки к завершающим боям в начале 1945 г. были реорганизованы югославские вооруженные силы, сформированы 1, 2 и 3-я, а в марте 4-я армии. 3-я армия действовала на реке Драва, 1-я армия — в Среме, 2-я армия — в Восточной Боснии, войска 4-й армии — в Северной Далмации. К этому времени в составе Народно-освободительной армии Югославии было 57 дивизий, в среднем от 8 тыс. до 12 тыс. бойцов в каждой, танковая, конная, 16 артиллерийских и 3 инженерные бригады, а также 49 партизанских отрядов. Борьба югославских частей и соединений во вражеском тылу, как правило, по месту, времени и задачам была согласована с действиями югославских войск, наступавших с фронта. В северных районах Хорватии вели самостоятельные боевые действия 6-й и 10-й корпуса, в Восточной Боснии — 5-й, в Западной Хорватии — 4-й, в юго-западных районах Хорватии — 11-й корпуса, в Словении — войска 7-го и 9-го корпусов и 4-й оперативной зоны. Общая численность Народно-освободительной армии Югославии вместе с партизанскими формированиями составляла 650 тыс. человек.

Немецко-фашистские войска на территории Югославии насчитывали около 400 тыс. человек, и, кроме того, на их стороне действовало около 190 тыс. из местных формирований усташско-домобранских войск, четников и других предателей{377}. Оборона противника в январе 1945 г. проходила: река Драва от Торянца до Вуковара на Дунае, Шид, река Дрина, восточнее Сараево, южнее Мостар, Баня-Лука, побережье Адриатического моря южнее Карлобага. Она имела очаговый характер и состояла из сильных узлов сопротивления и резервов, обладавших большой подвижностью, которые включали танки, штурмовые орудия и моторизованную пехоту. С воздуха группировку поддерживала часть сил авиации 4-го воздушного флота. Гитлеровское руководство потребовало от своих войск в Югославии удержать занимаемые позиции, что объяснялось стремлением сохранить в долинах рек Сава, Босна и Уна коммуникации, необходимые для отвода войск группы армий «Е» с Балкан, и дороги, соединявшие группу армий «Ц» (в Северной Италии) с группой армий «Юг» (в Венгрии).

В январе и феврале Народно-освободительная армия Югославии вела бои с частями и соединениями группы армий «Е», отступавшей в связи с продвижением советских войск на запад, к южным границам Австрии и в Венгрию. Значительным успехом югославских воинов в этот период явился разгром гитлеровских и усташско-домобранских войск в районе города Мостар и освобождение этого важного центра Герцеговины. Непосредственные бои за Мостар начались 13 февраля. Соединения 8-го и часть сил 6-го корпусов, танковая и артиллерийская бригады НОАЮ атаковали мостарскую группировку врага. На второй день наступления они заняли южную часть города и вышли на правый берег реки Неретва, которая разделяет город на две части. Попытки противника задержать югославские войска на рубеже этой реки были сорваны смелыми действиями танковой бригады, с ходу захватившей мосты через Неретву. Быстро переправившись на левый берег реки, югославские части сломили сопротивление врага и к вечеру 14 февраля полностью освободили город. В результате этой операции была не только нарушена оборона гитлеровцев, но и созданы условия для дальнейшего наступления на Сараево. Характерной особенностью боевых действий югославских войск в этот период явилось широкое применение согласованных ударов регулярных соединений армии с фронта и тыла. Так, в январе—феврале, когда 3-я югославская армия вела бои на правом берегу реки Драва, ударами по тылам противника ей оказали содействие 6-й и 10-й корпуса. В первой половине марта при отражении контрнаступления немецко-фашистских войск в районе озера Балатон эти же соединения, действуя в тылу врага, вновь помогли 3-й югославской армии. Части 5-го корпуса вели бои в Восточной Боснии на коммуникациях группы армий «Е», которая отходила по долинам рек Босна, Уна и Сава. Активные действия этого корпуса способствовали наступлению югославских войск с фронта. Большое значение имело освобождение города Травник — важного опорного пункта оккупантов. 5-й корпус очистил его от гитлеровцев еще до подхода своих регулярных войск. С падением Травника коммуникации гитлеровцев в долинах рек Босна, Уна и Врбас стали еще больше подвергаться ударам югославских войск и партизан.

1 марта Народно-освободительная армия Югославии была переименована в Югославскую армию, военно-морской флот — в Югославский военно-морской флот, а Верховный штаб был реорганизован в Генеральный штаб.

В середине марта немецко-фашистские войска предприняли наступление в Словенском Приморье против находившегося в их тылу 9-го корпуса югославов. Противнику удалось окружить главные силы корпуса на высокогорном плато. Глубокий снег, морозы, нехватка боеприпасов, одежды и продовольствия — все это создавало большие трудности, для преодоления которых от югославских воинов потребовались огромное мужество и неимоверное напряжение. После упорных боев части корпуса не только вышли из окружения, но и продолжали наносить удары по врагу.

Во внутриполитической жизни страны к этому времени произошли важные перемены. 7 марта было сформировано объединенное Временное правительство Демократической Федеративной Югославии. Подавляющее большинство в нем принадлежало Народно-освободительному фронту, а ведущая роль — представителям коммунистической партии. Правительство возглавил И. Броз Тито, ставший одновременно министром народной обороны. Временное объединенное правительство Югославии было признано СССР, США и Англией, а вскоре и большинством других стран антигитлеровской коалиции.

Одной из важнейших задач, которые ставило перед собой новое правительство, являлось окончательное освобождение Югославии. Под руководством коммунистической партии шла непрерывная напряженная работа по мобилизации усилий народа на ее выполнение.

К середине марта линия фронта Югославской армии существенно не изменилась, за исключением участка фронта к югу от Сараево, где югославские войска ликвидировали выступ в районе города Мостар. К югу от Савы по-прежнему сплошного фронта не было. Здесь в наиболее важных узлах коммуникаций немецко-фашистские войска создали лишь отдельные укрепленные пункты.

Группировка войск сторон на территории Югославии с учетом происшедших с 1 января изменений выглядела следующим образом. 3-я югославская армия в составе 7 дивизий действовала на левом берегу реки Драва, от Торянца до устья Дравы, и далее по левому берегу Дуная до Вуковара. 1-я армия (10 дивизий) занимала фронт между реками Дунай и Сава, на рубеже Вуковар, левый берег Савы. 2-я армия, насчитывавшая 13 дивизий, действовала в Восточной Боснии, на рубеже левый берег реки Дрина, Брчко, Завидовичи, район Сараево, Баня-Лука, Приедор, восточнее Бихача. 4-я армия в составе 7 дивизий, танковой, артиллерийской бригад готовилась к наступлению на фронте между рекой Уна у Петроваца и Адриатическим морем юго-восточпее Карлобага. В тылу врага действовали 8 югославских дивизий, наносивших по указанию югославского командования согласованные удары по важнейшим коммуникациям противника. В резерве Верховного главнокомандования Югославской армии находилось 7 дивизий. С учетом войск, действовавших в тылу врага, Югославская армия к 20 марта насчитывала 52 дивизии, которые имели удовлетворительное стрелковое вооружение, но сравнительно слабую артиллерию.

Группировка противника насчитывала в своем составе 14 немецких, усташско-домобранских и других дивизий, боевую группу и 8 крепостных бригад. Если Югославская армия превосходила врага по количеству соединений, то по танкам и артиллерии она значительно уступала ему.

Еще в начале 1945 г. руководство Народно-освободительной армии Югославии обратилось к Советскому правительству с просьбой помочь в оснащении ее соединений современным оружием. 10 февраля Государственный Комитет Обороны принял постановление передать Югославии 89 913 винтовок и карабинов, 38 800 автоматов, 6368 ручных и станковых пулеметов, 2164 орудия и миномета, 130 танков, 386 самолетов, 2578 автомашин, а также имущество связи, инженерное, химическое, медико-санитарное. Все это способствовало повышению боеспособности ее армии.

Поражение гитлеровских войск в районе озера Балатон и успешное наступление Советской Армии на Вену заставили немецко-фашистское командование ускорить отвод основных сил группы армий «Е» из Югославии, что создавало благоприятные условия для развертывания наступления Югославской армии с целью завершения освобождения всей территории страны.

Югославское военное руководство согласовало операции своих войск с планами союзных командований. 24 февраля Верховный главнокомандующий НОАЮ маршал И. Броз Тито встретился в Белграде с командующим войсками 3-го Украинского фронта маршалом Ф. И. Толбухиным, а затем с командующим союзными силами в Италии фельдмаршалом Г. Александером. На встрече было решено, что не позднее 30 марта югославские войска начнут наступление в долине реки Уна в направлении Лики, Бихач и вдоль побережья Адриатического моря, с тем чтобы сковать силы 97-го корпуса немцев в Истрии и Словенском Приморье и облегчить наступление американо-английских войск в Северной Италии.

Замыслом наступления югославского командования предусматривалось осуществить завершающие операции по трем направлениям: силами 3-й и 1-й армий — на Загреб, Марибор, 2-й армии — Баня-Лука, Карловац, Нове-Место и 4-й армии — на Риеку (Фиуме), Триест. В результате югославские войска должны были завершить освобождение всей территории своей страны, включая Истрию, Словенское Приморье, Триест, и создать условия для окружения и окончательного уничтожения войск группы армий «Е». 3-я армия должна была сломить сопротивление врага на реке Драва, а 1-я — в районе Винковци, затем развивать наступление в междуречье Дравы и Савы на запад, угрожая противнику окружением с севера и северо-запада. 4-я армия получила задачу прорвать оборону между рекой Уна и Адриатическим морем, стремительно наступать в направлении Триеста и к северо-западу от него, освободить Триест и создать угрозу окружения врага с юго-запада. Войска 2-й армии должны были нанести фронтальный удар на центральном участке фронта в направлении Добой, Баня-Лука, Карловац, сковать противостоявшего противника, не дав ему возможности перебрасывать войска на фланги для противодействия наступлению 1, 3 и 4-й югославских армий.

Наступление начала 4-я югославская армия 20 марта на своем левом фланге в направлении Риека, Триест. К концу месяца ее войска вышли на дальние подступы к Риеке, а частью сил высадились на островах Паг и Раб. Войска 2-й югославской армии, форсировав реку Босна, заняли Добой и вышли к реке Уна. Развивая наступление, армия к концу апреля освободила по нижнему течению Уны ряд населенных пунктов, а 6 мая после ожесточенных боев — город Карловац.

В междуречье Дуная и Савы, на рубеже Вуковар, река Сава, 12 апреля нанесла удар 1-я югославская армия. Прорвав оборону фашистских войск, ее соединения в первый же день освободили город Вуковар и ряд других населенных пунктов, а 22 апреля подошли ко второй оборонительной полосе противника в районе Джяково и с ходу преодолели ее. Продолжая наступление, армия с 22 апреля по 3 мая сломила сопротивление врага на рубеже реки Илова и начала быстро продвигаться к Загребу.

Активные действия предприняла и 3-я югославская армия. 13 апреля ее войска форсировали Драву, освободили Валпово, а вскоре и город Осиек. Наступление велось в тесном взаимодействии с 1-й болгарской армией. 15 апреля югославские и болгарские части освободили Дони- Михоляц. Действия югославских соединений были поддержаны артиллерийским огнем кораблей Дунайской военной флотилии. Отряд кораблей под командованием капитана 2 ранга П. И. Державина в районе Опатовца высадил десант в составе 1500 человек, который оказал существенную помощь югославским войскам.

Таким образом, в марте и апреле войска Югославской армии развернули общее наступление на фронте от реки Драва до побережья Адриатического моря. Одновременно активные боевые действия начали соединения Югославской армии, находившиеся в тылу врага. Так, части 4-го и 11-го корпусов, нанося удары с тыла, содействовали 4-й армии в разгроме основной группировки 15-го армейского корпуса врага и освобождении города Бихач — важного опорного пункта оккупантов на подступах к Карловацу и Загребу, активными действиями нарушали перевозки войск противника, лишая возможности маневрировать силами и средствами, чем способствовали успешному продвижению армии.

В середине марта по указанию Генерального штаба Югославской армии был создан Оперативный штаб Сараевской группы войск, которому были подчинены соединения и части 2, 3 и 5-го корпусов. В их задачу входило освобождение города Сараево. В развернувшихся боях противник понес значительные потери и 6 апреля вынужден был оставить город.

В ходе наступления 2-й армии в Восточной Боснии ей оказывали содействие дивизии 3-го и 5-го корпусов, находившиеся в тылу противника. С войсками 1-й и 3-й армий на сремском участке фронта тесно взаимодействовали дивизии 6-го и 10-го корпусов. Действия партизанских отрядов и групп, как правило, объединялись под руководством командиров соединений, находившихся во вражеском тылу. Немецко-фашистские войска и их приспешники оказывали югославским войскам упорное сопротивление, стремясь любой ценой избежать окружения и отойти на территории Австрии и Германии. Наиболее упорные бои шли на подступах к Риеке, у Славонски-Брод, на реке Илова и за город Карловац. Выйдя на старую югославско-итальянскую границу, войска 4-й югославской армии блокировали порт Риека, а 30 апреля подошли к Триесту. В наступлении 4-й армии на Триест участвовали 9-й и 7-й корпуса, а также части 4-го и 11-го корпусов, которые наносили удары в тылу врага по его коммуникациям и обеспечивали действия войск правого фланга армии. В конце апреля войска 4-го и 11-го корпусов влились в состав 4-й армии. 9-й корпус выполнял задачу по блокированию Триеста с запада, а затем участвовал в его штурме.

В развернувшихся боях за Триест противник нес большие потери и вынужден был под ударами югославских войск оставлять квартал за кварталом. 1 мая город был почти полностью освобожден. Оставались лишь две небольшие группы врага, которые продолжали оказывать сопротивление. В ликвидации их вместе с югославскими войсками приняли участие части 2-й новозеландской дивизии союзников, вошедшей в Триест 2 мая. На подступах к городу успешно сражались бойцы советского партизанского батальона под командованием А. И. Дьяченко. Батальон после боев за город стал именоваться 1-й советской ударной бригадой. К 7 мая сопротивление противника в Истрии и в Словенском Приморье было полностью сломлено.

Освобождение югославскими войсками Триеста не входило в расчеты правительств Англии и США. Военное командование союзных войск в Северной Италии принимало все меры к тому, чтобы ввести в город свои войска раньше, чем его освободят югославы. Но этого сделать не удалось, тогда оно потребовало отвода югославских войск из Триеста и Истрии. Эти требования были отклонены югославами. Однако правительства Великобритании и США в нотах от 15 мая продолжали в ультимативной форме настаивать на его выполнении.

Сложившаяся здесь обстановка вызвала обмен письмами между главами правительств СССР и США, в которых нашел свою положительную оценку вклад, внесенный югославскими народами в дело победы над Германией. И. В. Сталин писал Г. Трумэну: «...необходимо, по моему мнению, считаться с тем фактом, что именно союзные югославские войска изгнали немецких захватчиков с территории Истрии — Триеста, оказав тем самым важную услугу общему делу союзников».

Стремясь урегулировать вопрос, югославское правительство пошло навстречу пожеланиям союзников по коалиции. 9 июня в Белграде между Югославией с одной стороны, Великобританией и США — с другой было заключено временное соглашение о Юлийской Крайне, по которому Триест и часть западного побережья Истрии переходили под контроль англо-американского военного командования. При этом в соглашении специально подчеркивалось, что достигнутая договоренность не исключает возможности разрешения вопроса о Юлийской Крайне в будущем.

К концу апреля Югославская армия освободила почти всю территорию Югославии. Продолжавшие сопротивление остатки войск группы армий «Е» стремились вырваться из сжимавшегося вокруг них фронта окружения и сдаться в плен английским войскам, но были окружены на территории Словении и Австрии. Бои по их ликвидации продолжались с 8 по 15 мая. Наступление югославских войск непрерывно поддерживалось авиационной группой генерала Витрука. Каждый день, когда позволяла погода, советские и югославские летчики поднимались на истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках в воздух и смело выполняли боевые задания югославского командования. В апреле летчики авиагруппы сделали 1093 боевых самолето-вылета. За первую декаду мая было совершено еще более 200 самолето-вылетов на штурмовку живой силы, техники и коммуникаций врага. Генеральный штаб Югославской армии высокооценил боевые действия авиагруппы генерала Вигрука. В частности, было отмечено: «В операциях 1, 2 и 3-й наземных армий в общем решительном наступлении ЮА в начале апреля 1945 г. авиагруппа своими успешными и эффективными действиями помогла быстрому и успешному прорыву обороны противника».

Вооруженная борьба Югославской армии в завершающих боях достигла широкого размаха. Она, как и ранее, сковывала и уничтожала противостоявшие ей силы врага, чем оказала помощь другим странам, сражавшимся против гитлеровской Германии. Вместе с тем победа советских войск в Венгрии и Австрии, а также материальная помощь югославским народам со стороны СССР создали условия, в которых Югославская армия полностью завершила изгнание оккупантов с территории своей страны. Несмотря на несравнимо более высокое техническое оснащение, немецко-фашистские войска несли в Югославии большие потери в живой силе и боевой технике. Только в 1945 г. противник потерял здесь свыше 300 тыс. человек, много боевой техники, вооружения и другого военного снаряжения.

Освобождение Югославии проходило в длительной самоотверженной борьбе ее народов под руководством коммунистической партии.

Важным событием в укреплении советско-югославского боевого содружества в годы войны явилось заключение 11 апреля 1945 г. в Москве Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией, который еще больше укрепил братское сотрудничество советского и югославского народов.

Победоносное завершение борьбы против гитлеровцев открыло новую страницу в истории югославских народов.

За время освободительной войны на территории Югославии сформировалась народная власть, которая приступила к решению насущных вопросов экономического и социального развития страны. 29 ноября 1945 г. на первом заседании Учредительная скупщина приняла декларацию, в которой объявлялось об окончательном упразднении монархии в Югославии. Той же декларацией Югославия провозглашалась Федеративной Народной Республикой (с 1963 г. — Социалистическая Федеративная Республика Югославия). Принятая в январе 1946 г. конституция законодательно закрепила политические и социальные завоевания трудящихся и стала правовой основой социалистического развития Югославии.

Вооруженная борьба народов Югославии за национальную независимость слилась с борьбой за социальное освобождение. Коммунистическая партия явилась той силой, которая сплотила и объединила вокруг себя народы Югославии в борьбе с фашизмом и возглавила процесс глубокого социального обновления во всех областях жизни страны.

Военные и политические итоги завершающих ударов Советской Армии на южном крыле советско-германского фронта заключаются в том, что три Украинских фронта успешно выполнили свои задачи по разгрому врага и освобождению от германского фашизма народов Венгрии, большей части Чехословакии, Австрии. В ходе боев на территории Венгрии, в восточных районах Австрии и за ее столицу Вену 3-й и 2-й Украинские фронты нанесли поражение 72 дивизиям врага. Немецко-фашистское командование вынуждено было перебрасывать сюда крупные силы с других участков советско-германского фронта и с западного. Выход советских войск на территорию Австрии ускорил капитуляцию немецко-фашистских войск в Северной Италии и создал угрозу изоляции немецко-фашистских войск, которые отходили из Югославии.

Успешные действия 4, 2 и 3-го Украинских фронтов зимой и весной 1945 г. способствовали советским войскам в выполнении задач по разгрому противника на берлинском направлении. Избавление от фашизма народов Чехословакии, Югославии, Венгрии, Австрии и Албании стало возможным благодаря самоотверженной, победоносной борьбе советского народа и его Вооруженных Сил, руководимых ленинской Коммунистической партией.

Большой вклад в победу над немецким фашизмом внес народ Югославии и его вооруженные силы, которые четыре года вели освободительную войну. Активно действовали на стороне Советской Армии на последнем этапе войны болгарские, румынские и чехословацкие войска. Реакционные замыслы венгерской, чехословацкой и югославской буржуазии сохранить в своих странах существовавшие до второй мировой войны режимы были сорваны.

Помимо большого политического значения действия Советских Вооруженных Сил по разгрому крупных группировок немецко-фашистских войск на юге продемонстрировали превосходство советской стратегии, оперативного искусства и тактики над военным искусством немецко-фашистской армии. Операции советских войск проводились в сложной военно-политической обстановке при незначительном общем превосходстве в силах над противником. Каждая из них характеризуется оригинальностью замысла, основанного на строгом учете реальной обстановки, правильной оценке сил и возможностей сторон, гибким маневрированием и целеустремленностью в достижении поставленной цели. Поучительным и интересным в этих операциях явились организация и осуществление Ставкой Верховного Главнокомандования оперативно-стратегического взаимодействия трех Украинских фронтов в ходе их наступления в Карпатах и Венгрии. На юге была успешно решена проблема подготовки и ведения последовательных, стратегических операций, взаимосвязанных по глубине и фронту.

Крупные политические и стратегические итоги, достигнутые Советской Армией в наступлении на территории Венгрии, Чехословакии и Австрии, так же как и в других сражениях и битвах второй мировой войны, явитись прежде всего результатом огромной организаторской деятетьности Коммунистической партии, которая повседневно вдохновляла и направляла советских людей на ратные и трудовые подвиги во имя достижения полной и окончательной победы над гитлеровской Германией. Они стали новым ярким свидетельством высоких морально-боевых качеств советских войск, пламенного патриотизма и верности интернациональному долгу воинов-освободителей.